妊娠によって,母体は生理学的に多様に変化し,子宮内には胎児が存在することから,侵襲的な検査や画像検査が敬遠される傾向にある。本BQは,それぞれの検査における母体,胎児への影響を整理し,乳癌患者に適切な検査が実施されることを目的とし記載する。

乳房超音波検査による胎児への影響はない。

乳房は妊娠の生理学的変化により重量が増大し,乳腺の数が増加することによって,診断精度が低下する可能性がある。一方で,診断精度は低下しないとの報告もあり1),非侵襲的な検査であることから,推奨される検査である。

胎児に対する放射線の影響は,被曝時期と被曝線量によって規定される。

受精から10日までは,放射線被曝によって流産する可能性があるが,流産せずに残った胎芽は完全に修復され形態異常を残すことはない2)。

受精後11日(妊娠4週)~妊娠10週は,胎児の原器(臓器や組織のもと)が作られる時期で,器官形成期と呼ばれ,放射線被曝により胎児の形態異常が最も起こりやすい時期である。胎児の形態異常が発生する放射線被曝は,500mGy以上でも発生率が上昇しないとの報告もあるが,多くは50~150mGy以上で発生されるとされている3)~6)。本ガイドラインでは,絶対的に安全な被曝量として,50mGy未満を推奨した。

妊娠10~26週は,胎児の中枢神経が最も発達する時期である(特に妊娠10~16週)。この時期の被曝は,知能指数の低下や発達障害が発生する可能性がある。多くの報告の中で,100mGy未満での知能指数の低下は確認されておらず7),100mGy未満を推奨した。

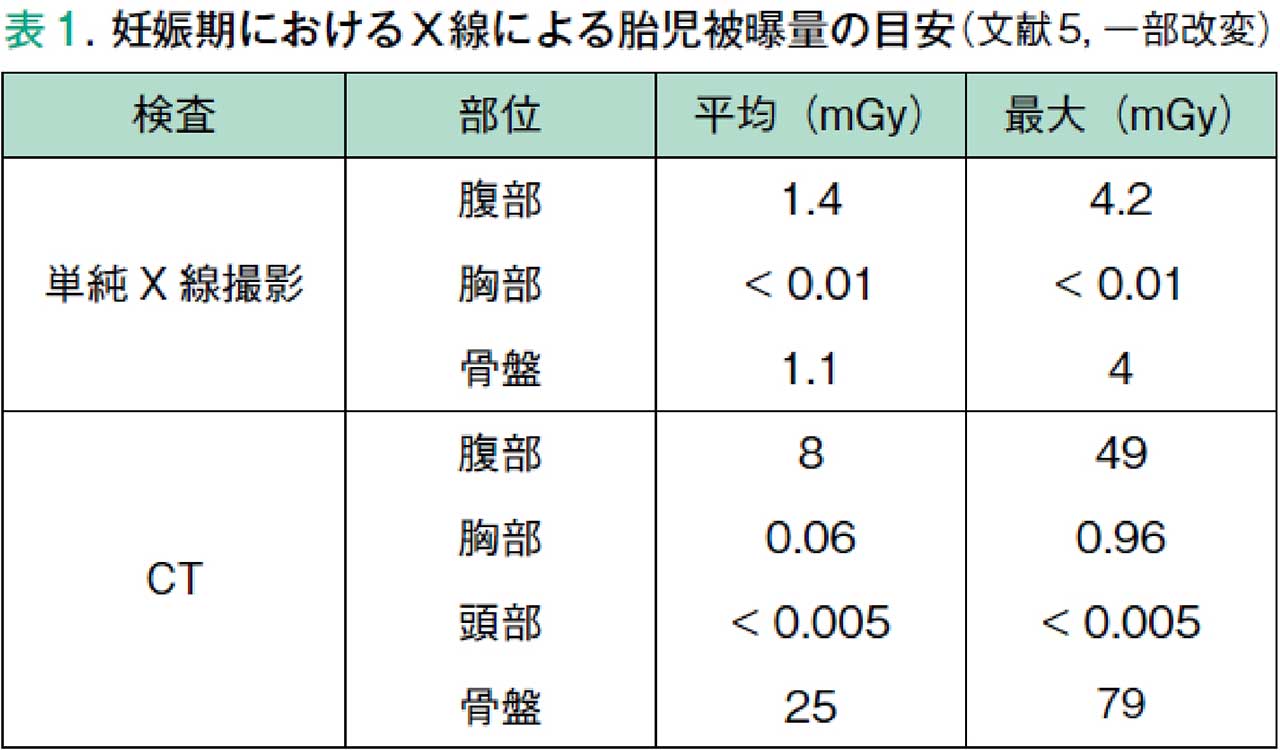

被曝量の目安として,表1を参照のこと。

CT検査ではヨード造影剤,MRIではガドリニウム造影剤を用いられることが多い。いずれの造影剤も,母体から胎盤を通過し胎児に移行し,胎児の腎から尿として排出され,羊水内にとどまる。ヨード造影剤には,ヨードが含まれており,胎児・新生児の一過性甲状腺機能低下が発生する可能性がある8)。ヨード造影剤使用後に出生した新生児は,生後1週間は甲状腺機能をモニターすることを勧めるとする意見もある8)。

ガドリニウム造影剤は,ガドリニウムとして胎内に残留することが明らかとなっているが,胎児・新生児への影響は不明な点も多い9)。

いずれの造影剤も,有益性が危険性を上回るときに使用することが望ましい。

MRI検査による高周波の磁場,大音量の音響環境が胎児に与える影響については不明な点も多いが,放射線被曝と比較して胎児への影響は低いと考えられている。胎児が小さく動きが増加していること,中枢神経系の発達が十分ではないことを理由に,18週未満は避けることが推奨されている9)10)。

妊娠期の乳腺組織は,乳管の増殖と腺房の拡張が特徴である11)。これらの組織学的な変化に伴い,悪性細胞と鑑別が必要な異型細胞が出現しやすいこと明らかとなっている11)。そのため,組織学的な診断率が低下する可能性があることが指摘されているが,様々な研究で診断率は低下しないことが検証されてきている12)~14)。妊娠による組織学的な変化を理解したうえで,非妊娠時と同様の適応で,病理組織学的検査を実施することが推奨される。