がんの種類別治療方法

骨軟部腫瘍

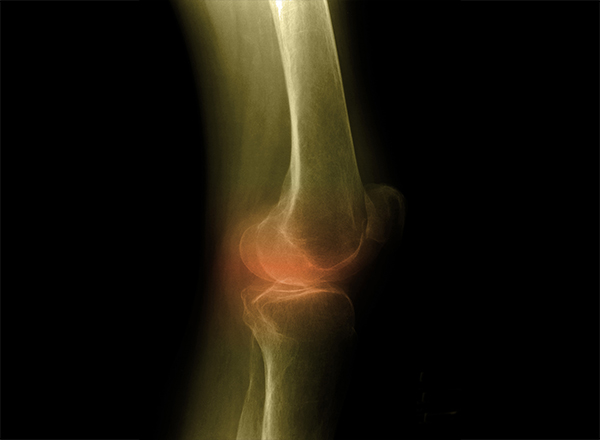

骨軟部腫瘍とは

骨・軟部腫瘍は、骨、筋肉や脂肪組織などから発生する腫瘍の総称です。四肢・体幹に発症することが多いため、整形外科で診ることが多いです。2013年のWHO分類(第4版)では骨腫瘍、軟部腫瘍あわせて24カテゴリー192種類の病理組織分類があり、良性、中間悪性から悪性まで非常に多彩な腫瘍の集まりです。肉腫と呼ばれる悪性の骨・軟部腫瘍だけでも60種類におよび、それぞれ『がん』としての振る舞いが異なります。

非常に稀な『希少がん』である上に、それぞれの腫瘍で発生部位、治療内容が大きく異なるため、年齢や発生部位を十分に考慮した治療方針を立てることが肝要です。診療には豊富な治療経験と高度な専門的知識が求められるため、症例は専門施設に集約化される傾向が強いです。

骨肉腫、ユーイング肉腫、横紋筋肉腫など、小児期、AYA世代に発症する悪性骨・軟部腫瘍(肉腫)の約3/4が極めて予後不良な高悪性度腫瘍であり、外科的治療に化学療法や放射線照射を併用する集学的治療を行います。悪性骨・軟部腫瘍(肉腫)は極めて稀な疾患ですが、全小児がんにおける悪性骨軟部腫瘍の占める割合は約15%と、他の悪性腫瘍と比較して若年層(小児期、AYA世代)に多く分布するため、妊孕性温存療法の対象となる症例は決して少なくありません。集学的治療によって悪性骨軟部腫瘍の予後は大幅に改善し、長期サバイバーが増加しています。悪性骨軟部腫瘍の治療にあたっては、これらサバイバーの妊孕性温存の気合が奪われないように留意することが重要です。

疫学

多様な骨軟部腫瘍の症例数を完全に網羅するようなデータベースは存在しませんが、日本整形外科学会骨軟部腫瘍委員会が作成している全国骨腫瘍登録、全国軟部腫瘍登録は国内での発生の現況を把握する上で参考になります。

全国骨・軟部腫瘍登録によりますと、2006年から2012年の間に44,709例の骨・軟部腫瘍登録があり、そのうち2,773例が原発性悪性骨腫瘍でした。2,773例の悪性骨腫瘍の内訳を見てみますと、骨肉腫の頻度が最も高く、軟骨肉腫、ユーイング肉腫がそれに続いていました。それぞれ特徴的な年齢分布を示し、年齢中央値は骨肉腫が20歳、軟骨肉腫が58歳、ユーイング肉腫が18歳でした。骨肉腫、ユーイング肉腫は思春期から多く発生したのに対し、軟骨肉腫や脊索腫は成人以降に多かったことがわかります。近年は少子高齢化を反映し、若年患者が減少する一方で50歳以上の症例が増加しています。

一方、原発性悪性軟部腫瘍は、2006年から2012年の間に8,288例の登録がありました。8,288例の悪性軟部腫瘍の内訳は、未分化多形肉腫、高分化型脂肪肉腫の頻度が最も高く、粘液型脂肪肉腫、平滑筋肉腫、粘液線維肉腫、滑膜肉腫、悪性末梢神経鞘腫瘍、脱分化型脂肪肉腫がそれらに続いていました。悪性骨腫瘍同様、腫瘍ごとに特徴的な年齢分布がみられ、横紋筋肉腫、ユーイング肉腫、滑膜肉腫は小児期に多く発生していました。また、若年成人に多く発生する腫瘍として、粘液型脂肪肉腫、悪性末梢神経鞘腫瘍が挙げられました。近年は骨肉腫と同様に、若年患者が減少する一方で50歳以上の症例が増加しています。

悪性骨軟部腫瘍が頻発する遺伝性腫瘍症候群としては、Li-Fraumeni症候群の他に、Werner症候群、神経線維腫症 I 型などが知られています。

悪性骨軟部腫瘍の病期分類

悪性骨腫瘍、悪性軟部腫瘍ともに病期にはTNM分類が用いられます(表1)(表2)。悪性骨・軟部腫瘍では、組織型および組織学的悪性度(G)が治療方針決定や予後予測を行う上で重要な因子ですので、他の多くの固形がんと異なり、病期の決定に腫瘍の進展度(腫瘍の大きさ(T)、所属リンパ節転移(N)、遠隔転移(M))だけでなく、組織学的悪性度が加味されます。

悪性骨腫瘍は、組織学的悪性度によりStage I (低悪性度)とStage II以上(高悪性度)に分けられ、次にT因子である「腫瘍の大きさ(T1:8 cm以下、T2:8 cmを超える、T3: 原発病巣で不連続な腫瘍)」により病期が決定されます(Stage IIA:T1、Stage IIB:T2、Stage III:T3)。悪性骨腫瘍ではリンパ節転移は稀であるため、リンパ節転移と遠隔臓器転移は組織学的悪性度によらずStage IVとなります。ただし、肺のみの転移よりも、所属リンパ節転移や肺外転移(骨など)を有する場合の予後が悪いため、肺のみの転移をStage IVA、所属リンパ節転移や肺外転移を伴う場合をStage IVBと分けています。

悪性軟部腫瘍も、まず組織学的悪性度によりStage I (低悪性度:Grade 1)とStage II 以降(高悪性度:Grade 2、3)に分けられ、次にT 因子である「腫瘍の大きさ(T1:5 cm 以下/T2:5 cm を超える)」および「腫瘍の深度(表層筋膜よりa:浅層/ b:深層)」により病期が決定されます。所属リンパ節転移は組織学的悪性度によらずStage III、それ以外のリンパ節転移と遠隔臓器転移は組織学的悪性度によらずStage IV となっています。

手術治療

悪性骨・軟部腫瘍(肉腫)の治療の原則は手術による病変の根治的(R0)切除です。運動器に発生することの多い骨・軟部腫瘍の手術では、すべての症例で、切除による根治性と術後運動器機能障害とのバランスが問題となります。四肢に発生した切除可能な病変に対しては腫瘍の広範切除と再建術を組み合わせた患肢温存手術が主流ですが、腫瘍の浸潤により主要な血管や神経を温存することが困難な場合や、軟部組織欠損が著しくなると予想される場合には、患肢温存は不可能であり、切断術が行われます。

切除不能例に対しては放射線治療が行われます。近年では陽子線や重粒子線による治療での良好な成績が報告されています。

悪性骨軟部腫瘍に対する化学療法

日本整形外科学会全国骨・軟部腫瘍登録によりますと、悪性骨腫瘍患者の約4割、悪性軟部腫瘍患者の約2割が40歳未満です。若年発症(小児・AYA世代:40歳未満)の原発性悪性骨腫瘍の上位2疾患は、骨肉腫、ユーイング肉腫であり、その2疾患で若年発症原発性悪性骨腫瘍の約3/4を占めます。若年発症(小児・AYA世代:40歳未満)の原発性悪性軟部腫瘍では、脂肪肉腫、滑膜肉腫に横紋筋肉腫、骨外性ユーイング肉腫、悪性末梢神経鞘腫瘍が続き、これら5疾患で若年発症(40歳未満)原発性悪性軟部腫瘍の約2/3を占めます。骨肉腫、ユーイング肉腫、横紋筋肉腫など、小児期、AYA世代に発症する悪性骨・軟部腫瘍(肉腫)の約3/4が高悪性度腫瘍であり、外科的治療に化学療法や放射線照射を併用する集学的治療を行います。

骨肉腫の治療

最も代表的な原発性悪性骨腫瘍で、思春期に好発するとされる骨肉腫に注目しますと、Stage I、すなわち低悪性度骨肉腫に対しては手術療法単独が標準治療で、補助化学療法は行われません。Stage Iの予後は比較的良好で、5年生存割合は90%程度です。

一方、Stage IIA、Stage IIB、Stage IIIに対しては、術前化学療法、手術療法と術後化学療法からなる集学的治療が広く行われています。

海外の多施設前向き研究で報告されている3年無再発生存割合は47~78%、3年全生存割合は61~82%です。

Stage IVAおよびStage IVBに対しても化学療法とすべての病巣の切除からなる集学的治療が試みられていますが、使用薬剤の選択や外科切除術のタイミングなどは施設により様々です。多数の患者を対象とした試験での予後の報告は少ないですが、肺転移単独Stage IVAの5年全生存割合は約30~50%、肺外転移を伴うStage IVBの5年全生存割合は0~20%です。

現在、骨肉腫に対して最も広く用いられている化学療法は、MTX(methotrexate)、ADM(adriamycin)、CDDP(cisplatin)、IFM(ifosfamide)の4剤を用いた多剤併用療法です。MTX、ADM、CDDP(以下MAP療法)は代表的な標準治療で、欧米の最新の臨床試験でも標準治療群の術前・術後補助化学療法はMAP療法です。IFMは1980年代の第II相試験で化学療法未施行例に対し27 %の奏効割合が報告され、補助化学療法に導入されていますが、その位置づけは未だ確立されていません。本邦では、転移のない切除可能な高悪性度骨肉腫に対し、MAP療法による術前化学療法を行い、Standard responderに対し、術後化学療法にIFMを併用することがMAP療法単独施行に対し優れているかどうかのランダム化比較試験(JCOG0905)を、日本臨床腫瘍研究グループ(JCOG)骨軟部腫瘍グループで進行中です。

ユーイング肉腫の治療

ユーイング肉腫は、小児や思春期・若年成人の骨(まれに軟部組織)に発生する小円形細胞肉腫です。有効な薬剤として現在用いられているものは、DXR(doxorubicin)、CPA(cyclophosphamide)、VCR(vincristine)、ACT-D(actinomycin-D)、IFM(ifosfamide)、VP16(etoposide)です。骨肉腫同様、化学療法導入以前の5年生存率は10%以下と予後不良でしたが、1980年代に欧米で行われた臨床研究の成果から、VCR、DXR、CPAを組み合わせたVDC療法が標準的な化学療法として広く受け入れられるようになり、適切な局所治療と化学療法により、限局例の約60%(骨盤原発を除く)が治癒に至るようになりました。また、再発ユーイング肉腫に対してIFMとVP16を組み合わせたIE療法の有効性が示されたことを機に、限局性ユーイング肉腫の補助療法としてのIE療法の有効性が示されました。

これらの知見から、現在ではVDCとIEの交代療法(VDC+IE療法)が標準治療となり、限局性ユーイング肉腫の5年無病生存率は70%に改善しています。近年では、Dose-intensityの強化と治療成績との相関関係も示されており、VDC+IE療法を2週間毎に投与するのが一般的です。

小円形細胞肉腫の治療

悪性軟部腫瘍は、腫瘍細胞の形態から小円形細胞肉腫と非円形細胞肉腫に大別されます。小円形細胞肉腫には横紋筋肉腫、骨外性ユーイング肉腫などが含まれ、小児、思春期・若年成人に好発します。化学療法、放射線療法に対する感受性が高いため、これらに外科的切除を併用した集学的治療が標準治療です。

横紋筋肉腫は小児期の悪性軟部腫瘍で最も頻度が高く、約70%は10歳までに発症します。頭頸部、体幹、四肢などに加え、泌尿生殖器など骨以外の全身のあらゆる部位から発生します。組織型は胎児型と胞巣型に大別されます。腫瘍の原発部位を加味した術前ステージ分類と術後グループ分類、組織型(胎児型か胞巣型か)が予後予測や治療方針決定の上で非常に重要です。小児、思春期・若年成人に発生した横紋筋肉腫の患者には、補助療法として積極的に化学療法が行われます。VCR、ACT-D、CPAを組み合わせたVAC療法が標準治療です。

非円形細胞肉腫の治療

非円形細胞肉腫は小円形細胞肉腫よりも好発年齢が高く、発生頻度も高いです。代表的な組織型は、高悪性度未分化多形肉腫(従来の悪性線維性組織球腫)、脂肪肉腫、滑膜肉腫、平滑筋肉腫、線維肉腫、多形型横紋筋肉腫等です。小円形細胞肉腫とは異なり、化学療法や放射線治療への反応性は比較的乏しく、外科的切除による原発腫瘍の完全切除が基本的な治療戦略となります。

StageⅠ、StageⅡの非円形細胞肉腫は外科的切除のみで予後が良好です。5cmより大きく、高悪性度、深部発生のStageⅢの非円形細胞肉腫は肺転移をきたしやすく、手術単独での5年生存率は約50%です。DXR、IFMを組み合わせたAI療法の有用性が示されており、ハイリスクなStageⅢの症例には補助化学療法が考慮されます。その他、GEM(gemcitabine)とDTX(docetaxel)を組み合わせたGD療法の有効性も示されおり、本邦では、JCOG骨軟部腫瘍グループにより、高悪性度非円形細胞肉腫に対するAI療法による補助化学療法とGD療法による補助化学療法とのランダム化第II/III相試験が進行中です。

悪整骨・軟部腫瘍に対するKey drugと性腺機能に与える影響

薬剤別にみると、悪性軟部腫瘍、骨肉腫、ユーイング肉腫に対して高頻度で投与される高用量のアルキル化剤(シクロホスファミド、イホスファミド)の使用は、男性の遷延性無精子症、女性の無月経の高リスク群に分類されます(表3)(表4)。また、骨肉腫の治療で用いられる高用量(累積投与400mg/m2以上)のシスプラチンも、男性の遷延性無精子症の高リスク因子です。ただし、各薬剤の妊孕性に対する影響が全ての薬剤に対し、個別に、かつ年齢別に解析されているわけではないため今後の報告にも注視すべきです。

妊孕性温存治療の対象となる骨・軟部腫瘍

集学的治療の確立によって悪性骨・軟部腫瘍(肉腫)の予後は大幅に改善し、長期サバイバーが増加しているため、治療開始前から患者の妊孕性温存の機会が奪われないよう努めることが極めて重要です。これまで、悪性骨・軟部腫瘍患者における治療後の性腺機能や妊孕性温存療法に関する包括的な報告は極めて少ないため、他臓器腫瘍領域のエビデンスを参考にすると、不妊のリスクが高いと予想される悪性骨・軟部腫瘍患者として

- 化学療法が必要となる患者

- 骨盤腫瘍の患者

が挙げられます。

悪性骨軟部腫瘍に対する化学療法は、晩期障害として性腺機能を低下させるシスプラチンやイホマイド、シクロホスファミドが含まれるため、化学療法を行う小児期、AYA世代の悪性骨・軟部腫瘍患者はほぼ全員、妊孕性温存の対象になります。一方で、妊孕性温存治療は治療開始前の非常に限られた期間に行うことが求められるため、現状としては、妊孕性温存治療において時間的な制限の少ない思春期以降の若年男性患者が主な対象となります。

妊孕性に影響をあたえうる骨盤・後腹膜発生の悪性骨軟部腫瘍

全国骨腫瘍登録によると、2006年から2013年に全国で診断、治療された原発性悪性骨腫瘍4,250例の中で、骨盤骨(腸骨、恥骨、坐骨)、および仙骨に発生したものは830例(19.5%)でした。上位から脊索腫、軟骨肉腫、骨肉腫、ユーイング肉腫であり、それら上位4疾患で骨盤骨(腸骨、恥骨、坐骨)、および仙骨に発生した原発性悪性骨腫瘍の約3/4を占めました。脊索腫や軟骨肉腫は好発年齢が高いことが報告されていますが、過去の報告や全国骨腫瘍登録にも若年発症(40歳未満)の症例も散見するため、年齢に応じて妊孕性温存が問題となりえます。脊索腫、軟骨肉腫は有効な薬剤がなく、外科的切除、あるいは放射線照射が治療の中心となります。骨肉腫やユーイング肉腫は上記のごとく、化学療法、手術、さらに症例に応じては放射線照射を加えた集学的治療が必要です。

全国軟部腫瘍登録によると、2006年から2013年に全国で診断、治療された原発性悪性軟部腫瘍9,486例の中で、後腹膜に発生したものは469例(4.9%)であり、内訳では脂肪肉腫が半数以上(55.2%)を占めています。

骨盤、後腹膜悪性軟部腫瘍の手術において、病変が必ずしも生殖器官に隣接しませんが、解剖学的理由から根治性を優先し切除範囲(あるいは放射線照射範囲)が生殖器に及ぶ可能性があります。骨盤、後腹膜悪性軟部腫瘍の手術は骨盤半截術や仙骨切除術などがあり、術後しばしば骨盤輪の不安定性や腹壁や骨盤底部の支持性の低下を生じます。腹部、骨盤への放射線照射に関しては、照射線量が20~30Gy で卵巣機能不全、40Gyを超えると卵巣と子宮は妊孕性が喪失するとの報告や、周産期の合併症の報告もあります。したがって、特に女性患者において、手術前、放射線照射前より、妊娠・出産のリスクについての十分な検討、および患者と医療者の十分な議論が必要です。

妊孕性温存が可能となる対象患者

実際の妊孕性温存療法の適応に関しては、病理診断などの疾患背景よりも、妊孕性温存療法の技術的な側面から性別、年齢などの患者背景によって決定します。

1)女児・女性

初経の前後、原病に対する治療に2週間以上の猶予があるか、パートナーの有無が適当を判断する上で重要です。

初経前の女児に対する妊孕性温存法としては卵巣組織凍結が唯一の方法です。また初経後でも治療開始までに時間的猶予がない場合は卵巣組織凍結の対象です。ただし、卵巣組織凍結は現在、限られた施設でのみ臨床研究として行われており、未だ試験的な方法としての位置づけです。

実際には、初経後治療開始までに2週間以上の猶予がある患者が妊孕性温存療法の適応になることが多いです。パートナーのいない初経後の女性患者では、未受精卵子凍結保存、パートナーがいる女性患者では、胚(受精卵)凍結を検討します。

2)男児・男性

男性の妊孕性温存療法は精子凍結が一般的であるため、思春期以降の患者が妊孕性温存療法の適応となります。精子形成開始後の男性に関しては、治療開始前の精子凍結が望ましいです。病巣の部位などにより射精障害を認める場合には、精巣内精子採取術(testicular sperm extraction:TESE)も考慮します。思春期以前の男児に対する有効な妊孕性温存療法の手段は現時点で確立していないため、今後の課題となっている。

3)放射線照射に対する性腺保護

骨盤腫瘍や後腹膜腫瘍に対する放射線照射では、子宮や卵巣、精巣が照射野に入りえます。そのような症例では、卵巣位置移動術や子宮や性腺遮蔽が技術的に可能か、年齢を問わず、治療開始前に十分に検討します。

骨・軟部腫瘍におけるがん生殖医療の現状と課題

小児・AYA世代の悪性骨・軟部腫瘍において、妊孕性温存治療は治療開始前の非常に限られた期間に行うことが求められます。現状としては、がん治療医と生殖医療医の連携がとれている施設においてのみ、妊孕性温存療法において時間的な制限の少ない思春期以降の若年男性患者が主な対象となっています。すなわち、

- がん(骨・軟部腫瘍)治療医と生殖医療医との連携の強化

- 妊孕性温存療法において時間的な制限の多い、女性患者における妊孕性温存

- 思春期以前の小児期男性患者における妊孕性温存

- 非常に稀で多様性に富む骨盤腫瘍治療後の生殖機能・妊孕性の評価

など、集約された骨・軟部腫瘍の診療にあたる専門施設には多くの課題があります。

今後、「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」の普及により、がん治療医と生殖医療医の連携が強化され、多くの患者の妊孕性温存の機会が増えることが期待されます。

慶應義塾大学医学部 整形外科学教室 骨・軟部腫瘍班

中山 ロバート

表1 悪性骨腫瘍の病期分類規準(TNM-UICC/AJCC 8th ed)

| 病期分類 | 原発腫瘍のサイズ(T) | リンパ節転移(N) | 遠隔転移(M) | 組織学的悪性度 |

|---|---|---|---|---|

| Stage IA | T1 | N0 | M0 | Grade 1 (Low grade) |

| Stage IB | T2、T3 | N0 | M0 | Grade 1 (Low grade) |

| Stage IIA | T1 | N0 | M0 | Grade 2、3 (High grade) |

| Stage IIB | T2 | N0 | M0 | Grade 2、3 (High grade) |

| Stage III | T3 | N0 | M0 | Grade 2、3 (High grade) |

| Stage IVA | Any T | N0 | M1a | Any grade |

| Stage IVB | Any T | N1 | Any M | Any grade |

| Any T | Any T | M1b | Any grade |

T

- T1:原発腫瘍の最大径が8 cm以下

- T2:原発腫瘍の最大径が8 cmを超える

- T3:スキップ転移あり

N

- N0:所属リンパ節への転移なし

- N1:所属リンパ節への転移あり

M

- M0:遠隔転移なし

- M1a:肺転移あり

- M1b:肺外転移あり

- ※骨盤、脊椎の悪性骨腫瘍には病期分類を適応しない

表2 悪性軟部腫瘍の病期分類規準(TNM-UICC/AJCC 8th ed)

| 病期分類 | 原発腫瘍のサイズと深度(T) | リンパ節転移(N) | 遠隔転移(M) | 組織学的悪性度 |

|---|---|---|---|---|

| Stage IA | T1 | N0 | M0 | Grade 1 |

| Stage IB | T2、T3、T4 | N0 | M0 | Grade 1 |

| Stage II | T1 | N0 | M0 | Grade 2、3 |

| Stage IIIA | T2 | N0 | M0 | Grade 2、3 |

| Stage IIIB | T3、T4 | N0 | M0 | Grade 2、3 |

| Stage IV | Any T | N1 | M0 | Any grade |

| Any T | Any N | M1 | Any grade |

T

- T1:原発腫瘍の最大径が5 cm以下

- T2:原発腫瘍の最大径が5 cmを超え、10cm以下

- T3:原発腫瘍の最大径が10cmを超え、15cm以下

- T4:原発腫瘍の最大径が15cmを超える

N

- N0:所属リンパ節への転移なし

- N1:所属リンパ節への転移あり

M

- M0:遠隔転移なし

- M1:遠隔転移あり

- ※頭頸部、胸部、低部臓器の悪性軟部腫瘍には病期分類を適応しない

表3 悪性骨・軟部腫瘍に対するがん治療による性腺毒性のリスク(女性)

| 高リスク(>70%) | ・骨盤照射(成人≧6Gy、初経後女児≧10Gy、初経前女児≧15Gy) |

|---|---|

| ・シクロホスファミド(40歳以上≧5g/m2、20歳未満≧7.5g/m2) | |

| 中間リスク (30~70%) | ・骨盤照射(初経後女児:5~10Gy、初経前女児:10~15Gy) |

| 超低リスク、またはリスクなし | ・ビンクリスチン |

| ・メトトレキサート |

(Lee JCO 2006, Levine JCO 2010をもとに改変)

※数値は累積投与量

表4 悪性骨・軟部腫瘍に対するがん治療の造精機能に対する影響(男性)

| 高リスク:遷延性無精子症 | ・精巣に放射線照射(成人≧2.5Gy、男児≧6Gy) |

|---|---|

| ・シクロホスファミド(≧7.5g/m2) | |

| ・イホスファミド(≧42g/m2) | |

| ・シスプラチン(≧500mg/m2) | |

| ・アクチノマイシンD | |

| 単独では低リスクだが、上記高リスク治療と併用により、リスクを高める | ・ドキソルビシン(≧770mg/m2) |

| ・ビンクリスチン(≧8g/m2) | |

| 一過性造精機能低下のみ | ・メトトレキサート |

| ・エトポシド |