妊孕性/妊孕性温存について

小児がん患者の妊孕性温存

小児の妊孕性温存療法について

小児に対する妊孕性温存治療は全身性のがんが多く、全身状態が良好でない場合も多くあること、連日の注射や採血などの痛みを伴う医療が実施困難な場合があること、パートナーが不在であることなど、成人と異なる点も多く、妊孕性温存療法の選択肢が限定されてしまうことがあります。

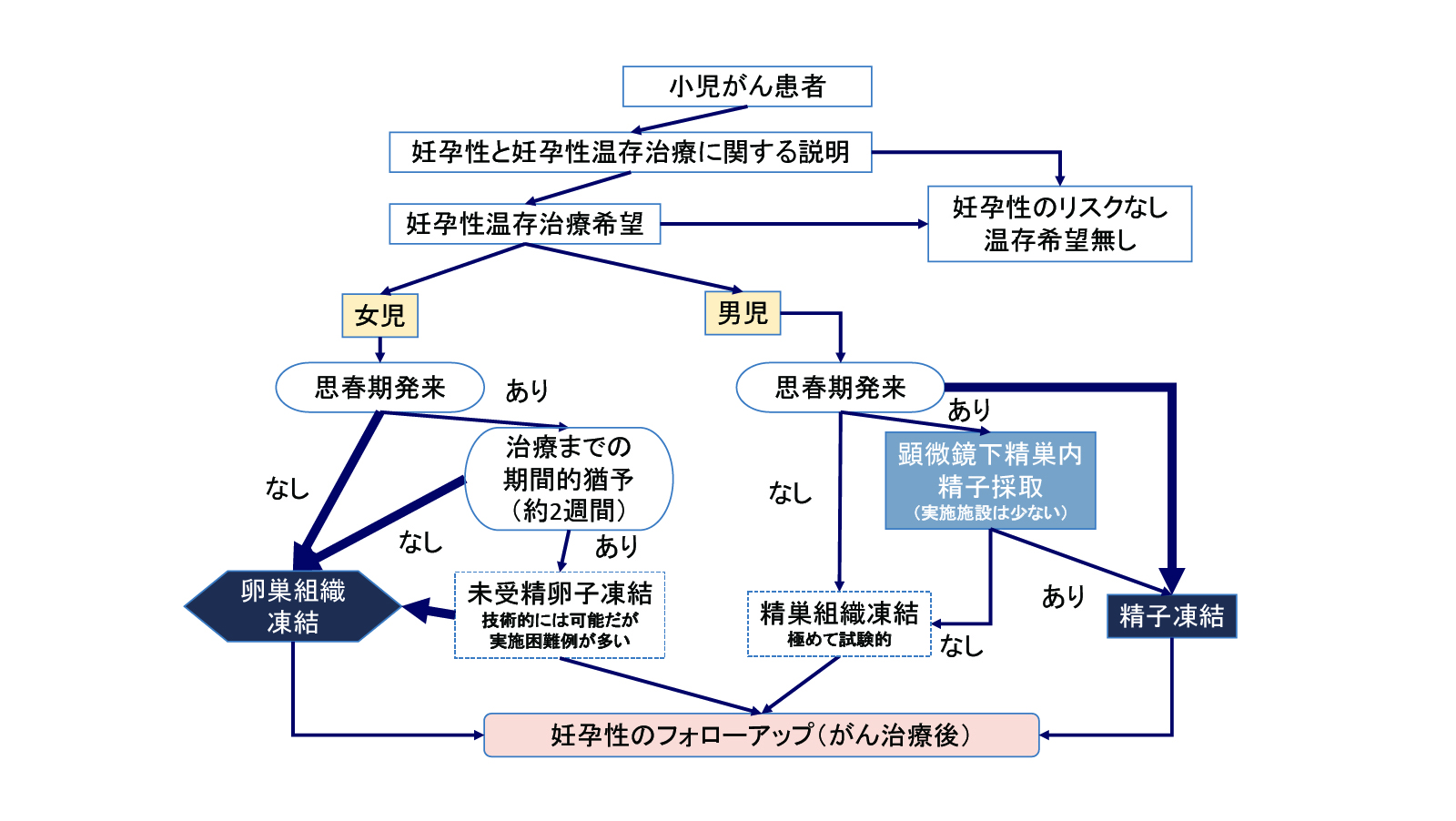

小児患者に対して妊孕性温存の方法を考える際、男女ともに思春期発来の有無が大きなカギとなります。男児の場合、思春期以降では精子凍結が一般的ですが、思春期以前の男児では精巣組織凍結などの極めて試験的な治療法しかなく、妊孕性温存が極めて困難となります(まだ一例も妊娠例が報告されていません)。また、思春期以降の女児では、原疾患治療までに約2週間以上の期間的猶予がある場合には未受精卵子凍結(卵子凍結)を実施し得ますが、経腟操作が困難であることなどから、現実的には困難なことが予測されます。

そのような場合には、思春期以前の患児と同様に卵巣組織凍結などの試験的な治療が唯一実施し得る治療法となります。図に、小児に対する妊孕性温存治療法選択におけるアルゴリズムの一例を示します。なお、妊孕性温存治療選択のアルゴリズムには、さらに詳細なものとして精巣容積や妊孕性温存前の化学療法の有無などを考慮した欧州造血細胞移植学会のものなどもありますが、基盤となる考え方はおおよそ同じです。

聖マリアンナ医科大学 産婦人科学講座

高江 正道